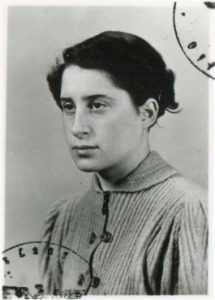

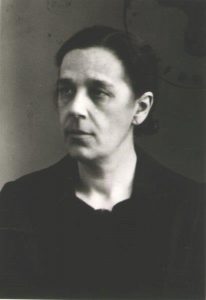

Frau Dr. Hertha Wiegand wurde am 6.7.1890 als Hertha Lion in Ettenheim geboren.

Frau Dr. Hertha Wiegand wurde am 6.7.1890 als Hertha Lion in Ettenheim geboren.

Zusammen mit ihren Eltern, der älteren Schwester und der Familie ihres Onkels, Raphael Lion, wohnte sie in Ettenheim. Dort besuchte sie das Realgymnasium und machte Abitur. Sie hielt als erste Frau an ihrer Schule die Abiturrede. Nach dem Abitur studierte Hertha Lion Medizin in Freiburg, München und Heidelberg, woraufhin sie 1915 über „Granatkommotionsneurosen“, sog. „Kriegszitterer“ promovierte.

Damals gab es nur sehr wenige Frauen, die ein Gymnasium besuchten oder studierten.

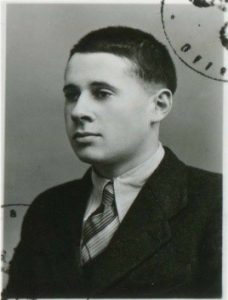

Im gleichen Jahr, am 8.3.1915, heiratete sie ihren evangelischen Studienkollegen Otto Wiegand, der aus Dessau stammte. Dieser hatte sich bei Beginn des Ersten Weltkrieges als Arzt im Diakonistenkrankenhaus in Jerusalem aufgehalten. Als er jedoch vom Beginn des Krieges gehört hatte, kehrte er so schnell wie möglich zurück, um seinem Land zur Verfügung zu stehen. Zusammen mit ihrem Mann war Frau Dr. Wiegand nun in einem Lazarett bei Tittisee tätig, später in einer großen Psychiatrie in Düsseldorf.

Am 10.3.1916 wurde ein Sohn geboren, der jedoch bald nach der Geburt starb.

Das Ehepaar ließ sich 1929 in Offenburg nieder, wo sie eine gemeinsame Praxis eröffneten.

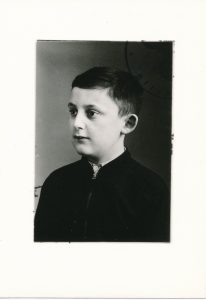

Am 22.9.1920 wurde die Tochter Dorothea geboren. Diese besuchte in Offenburg das Grimmelshausen Gymnasium, wo sie sie Opfer zahlreicher Anfeindungen und Beschimpfungen, u.a. „Judendsau“, wurde. Ihre Mitschüler isolierten sie, bis sie nur noch Kontakt mit ebenfalls Verfolgten hatte, wie z.B. mit Kindern kommunistisch eingestellter Eltern. Dorothea Wiegand wechselte die Schule und besuchte von nun an die Höhere Handelsschule. Nach dem Erwerb der Mittleren Reife begann sie eine Lehre bei der Spedition Seegmüller. Bei der Bücherverbrennung vor dem Rathaus in Offenburg wurde sie selbst Zeugin.

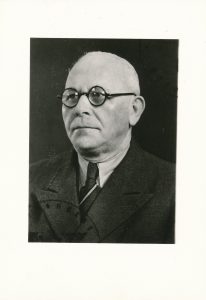

Aufgrund einer Krankheit, die sich Dr. Otto Wiegand an der Front zugezogen hatte, verstarb er am 1.1.1925. Nach dem Tod ihres Mannes trat Frau Dr. Hertha Wiegand aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft aus und blieb konfessionslos. Sie praktizierte nun allein als Frauen- und Kinderärztin weiter und zog mit ihrer Tochter 1928 in die Wasserstraße 8 um. Dort wandte sie moderne Heilmethoden an und empfing auch Patientinnen von weither.

1933 wurden sie erstmals durch die Nazis terrorisiert, als diese versuchten, die Praxis zu schließen. Da sich Frau Dr. Wiegand jedoch dagegen wehrte, gelang es nicht. Trotzdem wurden Patienten daran gehindert, ihre Praxis zu besuchen.

Man dachte an Auswanderung, was jedoch nicht ohne weiteres möglich war, da es in vielen Ländern strenge Einwanderungsquoten gab und es auch kaum möglich war, im Ausland eine Arbeitsstelle zu finden.

Am 30.9.1938 wurde Frau Dr. Wiegand aufgrund der „4. Verordnung des Reichsbürgergesetz“ die Approbation entzogen. An ihrem letzten Arbeitstag kamen so viel Patienten zu der beliebten Ärztin, dass diese bis spät in die Nacht arbeiten musste.

Als das Elternhaus in Ettenheim am 9.11.1938 verwüstet wurde, dachte man wieder an eine Auswanderung in die USA, was aber aufgrund der Einwanderungsquote nicht möglich war.

Auch das Haus in dem Frau Dr. Hertha Wiegand mit ihrer Tochter Dorothea wohnte, musste (weit unter Wert) verkauft werden. Sie zogen in die ehemaligen Praxisräume um, wo sie von ehemaligen Patienten mit Nahrung versorgt wurden.

Am 22.10.1940 kam es zur Deportation vieler Offenburger Juden, wobei Frau Dr. Wiegand verschont blieb, da sie in einer „privilegierten Mischehe“ gelebt hatte. Ihre Tochter nahm sich einen Tag frei, da sie in der Spedition von der bevorstehenden Deportation gehört hatte und brachte den in der Turnhalle des Schillergymnasiums (heute Schillersaal) zur Deportation versammelten Menschen Medikamente.

Zwei Jahre später, 1942, erhielt Frau Dr. Wiegand ihren ersten Deportationsbefehl, der jedoch widerrufen wurde, da sich mehrere Leute für sie einsetzten. Mehrere Ärzte bescheinigten ihr unabhängig voneinander schwere Krankheiten (Asthma, Herzleiden). Es wurde sogar eine Bitte an den Ministerpräsidenten Köhler durch ihren Kollegen Dr. Schmidt geschrieben, Frau Dr. Wiegand nicht zu deportieren. Doch all diese Rettungsversuche blieben erfolglos. Schließlich kam es am 10.1.1944 zur Deportation von Frau Dr. Wiegand. Die Deportation wurde am Sonntag angekündigt und einen Tag später, am Montag, durchgeführt: Sie wurde verhaftet und zu einem Sammelplatz in Karlsruhe gebracht, von wo aus sie in das KZ Theresienstadt verschleppt werden sollte. Zu Hause, auf der Fahrt nach Karlsruhe und in Karlsruhe nahm sie eine Überdosis Schlaftabletten. Daraufhin wurde sie aus dem Zug in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie jedoch nicht in ein gewöhnliches Krankenzimmer gebracht, sondern in die sog. „Zelle“, in der auch „Geisteskranke“ verwahrt wurden.

Frau Dr. Hertha Wiegand starb in dieser Zelle am 12.1.1944. Ihre Urne wurde im Grab ihres Mannes, Dr. Wiegand, in Freiburg beigesetzt. Frau Dorothea Siegler-Wiegand lebt noch heute in Offenburg.

Georg Spinner

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), 2005

Quellen:

– Dokumente von Frau Siegler-Wiegand

– Dokumente aus dem Nachlass der Familie Wiegand

– Buch „Jüdische Stimmen“ von Martin Ruch