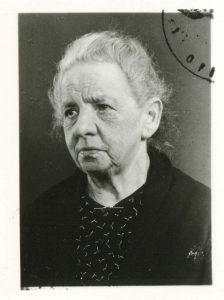

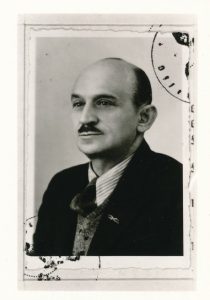

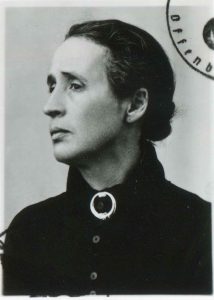

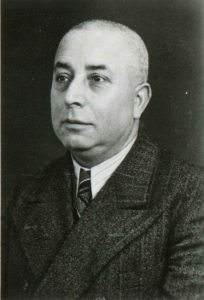

Der Kaufmann Julius Strauss wurde am 11.9.1882 im hessischen Groß-Karben geboren. Er wohnte in Bergen-Enkheim im Landkreis Hanau-Hessen und betrieb dort ein Manufakturgeschäft, also einen Laden für Textilien aller Art, das jedoch 1935, aufgrund des Boykotts jüdischer Geschäfte nach der Machtergreifung der Nazis, in Konkurs ging. Mit 25 Jahren, am 23. Juni 1908, heiratete er Toni Tilla Ehrmann, die knapp ein Jahr jünger als er war. Zusammen hatten sie zwei Kinder, Ruth, später verheiratete Haberer und Martha, spätere Levi.

Der Kaufmann Julius Strauss wurde am 11.9.1882 im hessischen Groß-Karben geboren. Er wohnte in Bergen-Enkheim im Landkreis Hanau-Hessen und betrieb dort ein Manufakturgeschäft, also einen Laden für Textilien aller Art, das jedoch 1935, aufgrund des Boykotts jüdischer Geschäfte nach der Machtergreifung der Nazis, in Konkurs ging. Mit 25 Jahren, am 23. Juni 1908, heiratete er Toni Tilla Ehrmann, die knapp ein Jahr jünger als er war. Zusammen hatten sie zwei Kinder, Ruth, später verheiratete Haberer und Martha, spätere Levi.

Nach der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde Julius Strauss verhaftet und im KZ Dachau für über einen Monat inhaftiert. Ende 1938 zog die Familie Strauss nach Frankfurt am Main, wohl um der judenfeindlichen Atmosphäre in der hessischen Kleinstadt Bergen-Enkheim zu entfliehen. 1939 kamen die Straussens schließlich nach Offenburg. Während ihrer Zeit hier lebte die Familie in der Hildastraße 57 a und in der Zeller Straße 8. Das Haus in der Zeller Straße, wo sie als Untermieter wohnten, wurde während des Kriegs durch Bomben zerstört, in der Zwischenzeit aber wieder aufgebaut. Im Anwesen in der Hildastraße 57 a wohnten nur jüdische Familien. Vor dem Haus wurde für Julius Strauss ein Stolperstein verlegt.

Am 22. Oktober 1940 deportierten die Nazis Julius Strauss und seine Frau nach Gurs, von dort aus im Februar 1941, nach Noé. Vor der Deportation mussten Julius Strauss und seine Frau ihre gesamten Wertgegenstände, Gold und Silber, abgeben. Nach der Deportation wurde das Mobiliar beschlagnahmt und versteigert. Knapp zwei Jahre später am 27.2.1943 wurde Julius Strauss ohne seine Frau Toni ins Durchgangslager Drancy verlegt. Am 4.3.1943 musste der Kaufmann seine letzte Reise ins KZ Majdanek antreten, wo er dann umkam. Der genaue Todestag ist nicht bekannt. Es wird angenommen, dass er in diesem Vernichtungslager kaum mehr als zwei Monate überlebt hat. Das Amtsgericht Offenburg legte nach dem Krieg den Todestag auf den 8.5.1945, den Tag der deutschen Kapitulation, fest. Seine Frau Toni hatte mehr Glück, sie wurde am 3.6.1943 ins Château du Begué bei der Stadt Cazaubon verlegt und hier am 18.10.1944 von den Alliierten befreit.

Die überlebenden Familienmitglieder, also Julius Strauss‘ Frau Toni und seine Töchter Ruth und Martha, wanderten nach Chicago in den USA aus. Von dort zogen Martha und ihre Mutter einige Zeit später nach Durban in Südafrika. Nachdem Julius Strauss für tot erklärt worden war, wurde seiner Frau in einem sich bis weit in die 1950er Jahre hinziehenden Entschädigungsverfahren von der badischen Behörde eine monatlich Witwenrente von 200 DM zugesprochen. Ebenfalls erhielt die Familie eine Haftentschädigung von 9200 DM und Schadensersatz für Wäsche und Kleidung im Wert von 1500 DM.

Lars Richter

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), 2015/16