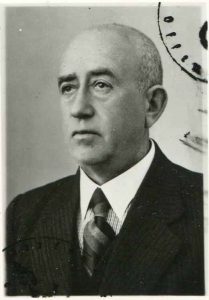

Jakob Maier (* 5.5.1880 in Hilsbach), in Offenburg später als „Hosen-Maier“ bekannt, zog 1908 mit 28 Jahren von Mannheim nach Offenburg um und eröffnete ein Herrenkonfektionsgeschäft in der Hauptstraße.

Jakob Maier (* 5.5.1880 in Hilsbach), in Offenburg später als „Hosen-Maier“ bekannt, zog 1908 mit 28 Jahren von Mannheim nach Offenburg um und eröffnete ein Herrenkonfektionsgeschäft in der Hauptstraße.

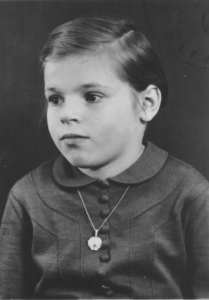

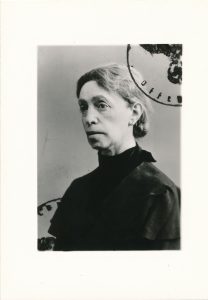

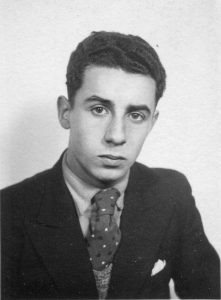

Ein Jahr später heiratete er Fanny Bergheimer (*21.3.1889 in Diersburg). Jakob und Fanny Maier bekamen zwei Kinder, der Sohn Hans wurde am 28. November 1910 in Offenburg geboren und die Tochter Margarete am 29. März 1914 ebenfalls in Offenburg.

Von 1916 bis 1918 kämpfte Jakob Maier für Deutschland im Ersten Weltkrieg und war danach bis 1920 in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Rückkehr nach Offenburg war für seine Tochter Margarete, zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt, ein großes Ereignis, welches sie ihrer eigenen Tochter oft beschrieb:

Als Margarete gesagt wurde, sie solle sich zu ihrem Vater setzen, als dieser vom Krieg nach Hause kam, war er für sie zuerst wie ein Fremder. Bei seinem Weggang war sie erst zwei Jahre alt gewesen und nun verstand sie nicht, dass dies ihr Vater sein sollte. Mit der Zeit jedoch entwickelte sich ein eine sehr enge und liebevolle Beziehung zwischen Margarete und Jakob.

Wieder zurück in Offenburg arbeitete Jakob Maier nun wieder in seinem Konfektions-geschäft. Laut Margarete liebten Fanny und Jakob das Gärtnern und besaßen einen Garten, in dem sie Gemüse und Obst pflanzten. In seiner Freizeit saß Jakob Maier gerne mit seinen Freunden am Stammtisch im Hotel Sonne.

Margarete beschrieb ihren Vater außerdem als sehr freundlichen Mann, der in der Gemeinde respektiert wurde. Seine Schwiegermutter behandelte er so fürsorglich, dass viele dachten, es wäre seine eigene Mutter.

Am 5. August 1937 stellten Jakob und Fanny Maier einen Antrag auf Ausreiseerlaubnis nach Frankreich, um dort an der Hochzeit ihres Sohnes Hans teilzunehmen, was ihnen auch gestattet wurde.

Dann jedoch änderte sich alles. Noch im Jahr 1937 wurde das Geschäft der Maiers geschlossen. Die Familie zog im Jahr darauf in ein Haus in der Ortenberger Straße 12 um. Dort befinden sich heute zwei Stolpersteine für Jakob und Fanny.

Nach der Reichspogromnacht wurde Jakob, wie alle anderen männlichen Offenburger Juden über 16 Jahre, nach Dachau deportiert, wo er bis zum 17.12.1938 im KZ bleiben musste.

Die Familien der Betroffenen beschrieben dies als schreckliche Zeit, in der man nie wusste, wann und ob die Deportierten zurückkommen würden. Einige der Deportierten starben nach ihrer Rückkehr an den Folgen der Misshandlungen im KZ.

Mit Beginn des Jahres 1939 trat das Gesetz, welches allen männlichen Juden den Zunamen Israel verlieh, in Kraft. Dies betraf auch Jakob. Ebenfalls im Jahr 1939 wurde das Grundstück der Maiers in der Ortenberger Straße veräußert. Später im Jahr 1939, am 8. Mai, stellten Jakob und Fanny einen Antrag auf Erlaubnis zur Wohnsitzverlegung in die USA. Warum sie aber dennoch nie auswanderten, ob sie nicht alle Papiere beisammen hatten oder ihnen das Geld ausging, dazu gibt es keine Quellen. Sicher ist aber, dass vielen Familien das Geld zur Auswanderung letztendlich fehlte und da Verwandte, die schon im Ausland waren, bei der Finanzierung nicht helfen durften, scheiterte die Auswanderung oft an der Finanzierung. Auch Fannys und Jakobs Tochter Margarete, die schon früher in die USA ausgewandert war, konnte ihre Eltern deshalb nicht bei ihren Auswanderungsplänen unterstützen.

Am 30. September 1940 mussten Jakob und Fanny umziehen, diesmal in die Zellerstraße 8, ein „Judenhaus“, in welchem viele jüdische Familien auf engstem Raum zusammenleben mussten.

Nur 22 Tage nach diesem Umzug wurden Jakob und Fanny gemeinsam mit 97 anderen Offenburger Juden nach Gurs, einem Lager am Fuße der Pyrenäen, deportiert, wo sie beinahe zwei Jahre inhaftiert waren.

Am 17. August 1942 wurden sie von Gurs in das Lager Les Milles (bei Marseille) und von dort wenige Tage später ins KZ Auschwitz gebracht. Dort wurden sie höchstwahrscheinlich bei ihrer Ankunft erschossen.

Das offizielle Todesdatum von Fanny und Jakob Maier ist auf den 8. Mai 1945 gelegt worden, den Tag der Kapitulation des Deutschen Reiches.

Louisa Gille

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), 2011/12