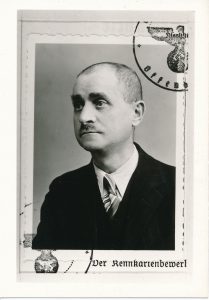

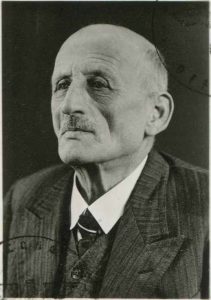

Als erstes Kind von Emil Neu, dem Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Offenburg, und Anna Neu (geborene Rosenbaum), wurde Erwin Neu am 31.5.1908 in Straßburg geboren. 1916, als er acht Jahre alt war, starb seine Mutter und wurde in Straßburg begraben. Im Januar 1919 musste die Familie aufgrund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit Straßburg verlassen. Sie zogen nach Offenburg in die Ortenbergerstraße 46. Erwin Neu besuchte das Grimmelshausen-Gymnasium, wo er 1926 das Abitur machte. Als Kind zeigte er reges Interesse am jüdischen Glauben und besuchte jede Woche gerne den Gottesdienst.

Als erstes Kind von Emil Neu, dem Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Offenburg, und Anna Neu (geborene Rosenbaum), wurde Erwin Neu am 31.5.1908 in Straßburg geboren. 1916, als er acht Jahre alt war, starb seine Mutter und wurde in Straßburg begraben. Im Januar 1919 musste die Familie aufgrund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit Straßburg verlassen. Sie zogen nach Offenburg in die Ortenbergerstraße 46. Erwin Neu besuchte das Grimmelshausen-Gymnasium, wo er 1926 das Abitur machte. Als Kind zeigte er reges Interesse am jüdischen Glauben und besuchte jede Woche gerne den Gottesdienst.

Nach seinem Abitur studierte er Zahnmedizin in Freiburg und wohnte dort ab dem 1.7.1930 in der Schlossbergstraße 14. Als er seine Studien mit der Promotion 1931 abgeschlossen hatte, blieb er als Assistent für Prothetik an der Universität in Freiburg, pflegte aber weiterhin einen freundschaftlichen Kontakt zu einigen Offenburgern. Zu dieser Zeit ahnten er und seine Familie bereits, dass die Machtergreifung 1933 eine „Bedrohung für die Weimarer Republik“ und einen „Verlust der Freiheit“ darstellen würde. Daher drängte er schon in frühen Jahren seine Eltern – sein Vater hatte wieder geheiratet – Deutschland zu verlassen. Doch diese blieben. Auch er selbst dachte daran auszuwandern, obwohl es noch keine Übergriffe auf die Offenburger Juden gegeben hatte. Einzig sein Bruder, der Kaufmann war, hatte von „einigen Bemerkungen seiner Kunden“ berichtet.

Am 11. April 1933 wurde Erwin Neu wegen seiner Religionszugehörigkeit bis auf weiteres von seiner Assistentenstelle beurlaubt, obwohl sich seine Freunde für ihn eingesetzt hatten. Zu diesem Zeitpunkt verharmlosten seine „nicht-jüdischen“ Freunde Hitler ihm gegenüber noch: „Er müsse doch nicht alles glauben, was da stehe“.

Im Juni 1933 verließ Erwin schließlich Deutschland Richtung Algerien. Er ging nach Oran, wo er sich durch Kontakte zu einem Verbindungsbruder seines Vaters eine Stelle als Zahnarzt erhoffte. Doch weil sein Diplom nicht anerkannt wurde, kehrte er zwei Monate später nach Europa zurück und siedelte sich in Cannes (Frankreich) an. Im November 1933 fand er eine Zahnarztstelle in Gebweiler (Elsass). Er blieb jedoch nur drei Jahre dort. Mit 300 Mark in der Tasche brach er Ende 1936 nach Paris auf, wo er mit Hilfe eines Universitätsprofessors eine eigene Praxis eröffnete.

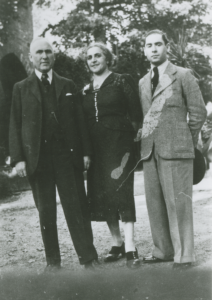

Hier lernte er Sofie Katz kennen, die er am 10. April 1938 heiratete. Seine Eltern besuchten ihn mehrmals in Paris. Doch es gelang ihm nicht, sie zu überreden, Deutschland für immer zu verlassen. So wurden sie am 22. Oktober 1940, wie viele der noch in Baden geblieben Juden, nach Gurs deportiert. Als es Clementine, der zweiten Frau seines Vaters, gelang, ihm einen Brief zu schreiben, setzte Erwin Neu alles daran, sie zu befreien. Dies glückte ihm schließlich auch. Er besorgte Clementine und Emil eine private Unterkunft und die französische Staatsbürgerschaft. Auch als sie einige Zeit später wieder kurz vor einer Deportation durch die Nazis standen, gelang es Erwin, sich und seine Eltern in letzter Minute in die Schweiz zu retten. Erwin kehrte jedoch wieder nach Frankreich zurück, wo er sich von 1942 bis 1944 illegal aufhielt.

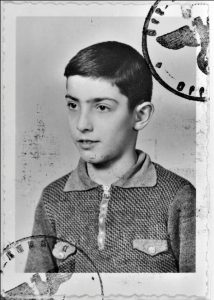

Nach dem Krieg arbeitete er wieder als Zahnarzt und baute sich eine „zufrieden stellende Existenz in Paris“ auf, wo er auch seine restliche Lebenszeit verbrachte. Seine erste Frau Sofie Katz, mit der er die Tochter Edith Neu (1943-1971) und den Sohn Georges Neu (*1946) hatte, starb 1968. Im Jahr darauf heiratete er Paulette Benroubi.

Ab 1962 nahm er 25 Jahre lang zeitweise eine außerplanmäßige Professorenstelle als Zahnmediziner in Freiburg ein. Gleichzeitig verhalf er deutschen Professoren zu Einladungen auf internationale zahnärzt-liche Kongresse. Er verlor nie den Kontakt zu seinen nichtjüdischen Freunden und versuchte auch den Kontakt zu vertriebenen Offenburger Juden aufzubauen und zu pflegen. Im Ruhestand engagierte er sich für soziale Aufgaben, Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit. Er leitet lange Jahre die Solidargemeinschaft la Solidarité, die sich für christlich-jüdische und für deutsch-französisches Verständnis einsetzte, und wurde später Ehrenvorsitzender. Für sein Engagement erhielt Erwin Neu 1992 vom Offenburger Oberbürgermeister Wolfgang Bruder die Bürgermedaille und 1988 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Am 7. März 2002 starb Erwin Neu mit 94 Jahren in Paris.

Michael Junker

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), 2006/07