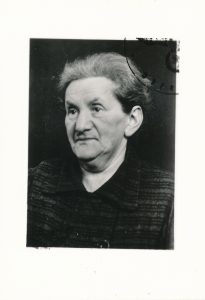

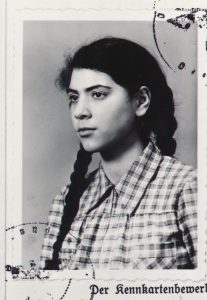

Walter Max Meyer wurde am 7. September 1915 in Groß Steinheim (Hessen) als Sohn von Marie und August Meyer geboren. Er wuchs mit seiner älteren Schwester Ruth auf, welche am 22. März 1913 auf die Welt kam. Im Laufe seiner Kindheit zog die vierköpfige Familie nach Ettenheim und später, als Walter Max Meyer fünf Jahre alt war, nach Offenburg, wo sie wiederum öfters ihren Wohnsitz wechselten.

Walter Max Meyer besuchte bis zu seinem „Einjährigen“ (Abschluss des zehnten Schuljahrs) die Oberrealschule in Offenburg, das heutige Schiller-Gymnasium. Er wollte anschließend Medizin studieren, was ihm aber verwehrt wurde, da die Nationalsozialisten Juden das Studieren verboten hatten. Deshalb absolvierte er von 1933 – 1934 eine Lehre bei der „Adolf Spinner GmbH Kolonialwaren en Gros“ in Offenburg (heute befindet sich in dem Gebäude unter anderem das Geschäft Butlers). Anschließend ging er nach München, um eine Stellung als reisender Kaufmann für die jüdische Firma Glasgesellschaft GmbH wahrzunehmen. Seinen Arbeitsplatz musste Walter Max Meyer aber drei Jahre später aufgeben, da man in Deutschland keine Produkte mehr von jüdischen Unternehmen kaufen durfte. Daraufhin kehrte er nach Offenburg zurück, von wo aus er im Mai 1938 mit seiner Familie nach Heidelberg übersiedelte. Für Walter Max Meyer war es unmöglich, in Deutschland noch eine Arbeitsstelle zu bekommen; er durfte als Jude keinen Job mehr annehmen.

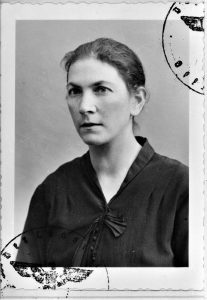

Am 10. November 1938, dem Tag nach der Reichspogromnacht, wurde er mit ca. 150 anderen Männern aus Heidelberg nach Dachau abtransportiert, von wo er wahrscheinlich Mitte Dezember freigelassen wurde. Walter Max Meyer kehrte zurück nach Heidelberg und blieb dort bis April 1939. Am 12.04.1939 reiste er von Heidelberg per Bahn in den Osten Deutschlands und gelangte dann mit einem Schiff nach Dover in Südengland. Mit der Bahn fuhr er nach Sandwich, wo er längere Zeit ohne Bezahlung in einem Internierungslager, dem Kitchener Camp, arbeitete, um es bewohnbar zu machen. Dieses Camp war eine Zwischenstation für Personen (überwiegend Juden), die darauf warteten, in ein anderes Land auswandern zu dürfen. Im Dezember desselben Jahres reiste Walter von Southampton per Holland-Amerika-Linie mit dem Schiff S.S Volendam, welches zu dieser Zeit als Transportschiff eingesetzt wurde, in die USA. Da Walter Max Meyer seine Ausbildung nicht abschließen konnte, musste er sich mit diversen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Nachtwächter in einer Whiskeydestillerie, „über Wasser“ halten. Von 1941 – 1945 diente er der US-Army. Der Versuch, sich selbstständig zu machen, scheiterte, und somit nahm er eine Stelle als Reisender für die Firma Frozen Foods war. Diese Arbeit brachte ihm aber nicht viel Geld ein, weshalb Walter Max mit seiner Frau Irmgard, die er am 3. März 1951 heiratete, und ihren zwei Kindern in einer Wohnung für Menschen mit geringem Einkommen in New Milford (Bundesstaat New York) lebte. Trotz seiner finanziellen Schwierigkeiten unterstützten seine Schwester Ruth und er ihre Mutter Marie Meyer, die ebenfalls in die USA geflüchtet war. Es wird angenommen, dass Walter Max Meyer bereits verstorben ist, jedoch sind mir seine Todesdaten nicht bekannt.

Nadine Walter

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), 2010/11