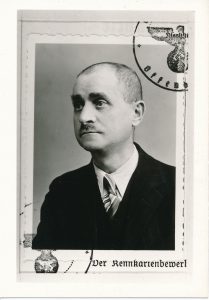

Hans Louis Maier wurde am 28.11.1910 als eines von zwei Kindern in Offenburg geboren. Zusammen mit seiner vier Jahre jüngeren Schwester Margarete, genannt Gretel, und den Eltern Jakob und Fanny wuchs er in Offenburg in der Kornstraße auf. Der Vater Jakob führte erfolgreich ein Konfektionsgeschäft und war in Offenburg nur als ‚Hosen-Maier‘ bekannt.

Nachdem Hans vier Jahre die Volksschule besuchte, machte er 1929 sein Abitur am Schiller-Gymnasium. Dies ermöglichte ihm ein Medizinstudium an der Uni Freiburg.

1931 wechselte er jedoch an die Uni Würzburg und ein Jahr später an die Uni Jena. Insgesamt studierte er sieben Semester Medizin. Es war ihm aber nicht möglich, sein Studium zu beenden. Schon 1933 war die Judenfeindlichkeit so groß, dass es Hans Louis als jüdischem Bürger bei einem Medizinpraktikum im Krankenhaus nicht erlaubt war, bei der Patientenvisite dabei zu sein. Daher verließ Hans Louis 1933 Deutschland, um in Straßburg weiter zu studieren. Aber auch das wurde ihm verweigert, da dafür das französische Abitur nötig gewesen wäre. Frankreich wieder zu verlassen, kam jedoch nicht in Frage, also zog er nach Paris und verdiente mit Gelegenheitsjobs seinen Lebensunterhalt.

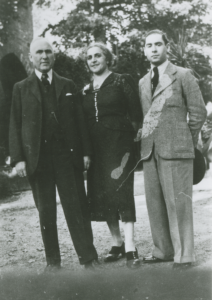

1937 erhielten die Eltern eine Hochzeitseinladung von Hans. Daraufhin beantragen Jakob und Fanny einen Ausreiseantrag für den 12. August 1937, an dem die Hochzeit stattfinden sollte. Weitere Informationen über die Hochzeit und die Ehe der beiden deutschen Auswanderer sind nicht bekannt, außer, dass die Ehe später wieder geschieden wurde. Möglicherweise scheiterte die Beziehung auch an Hans’ Internierung 1939 zu Beginn des Krieges.

Schon vor Kriegsausbruch hatte Hans mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Er erhielt zum Beispiel nie eine Arbeitserlaubnis, die ihm einen festen Arbeitsplatz gesichert hätte. Bei Kriegsausbruch wurde er als feindlicher Ausländer hinter Stacheldraht gefangen gehalten; zuerst im Stadion Colombes, danach in Marolles bei Blois in einem militärisch bewachten Lager. Dann wurde er vor die Entscheidung gestellt, gefangen zu bleiben oder sich bei der Fremdenlegion zu melden. Er entschied sich für die Fremdenlegion und wurde 1940 zusammen mit 240 Landsleuten als Legionär nach Afrika entsandt. Er wurde nie als vollwertiger Legionär angesehen und ihm wurde auch nie ein Gewehr anvertraut.

Im Mai 1940 wurde er dann zusammen mit anderen Deutschen nach Ouargla in die „Compagnie de travailleurs étrangers n°2 Polomb-Bechau“ gebracht. Die Kompanie war besiedelt von Deutschen, Spaniern und Menschen aus vielen anderen Nationalitäten, darunter zahlreichen Juden. Der Ort im tiefsten Südosten der Sahara war für ihn die „Hölle auf Erden“. Schon nach einigen Wochen wurden 150 von den 200 Männern wegen Malaria oder Ruhr zurück geschickt. Trotz schwerer Malariaanfälle hielt Hans es in der Sahara aus. Das Klima war für den Europäer unerträglich und die unzureichende Ernährung und die schlechten hygienischen Verhältnisse zehrten zusätzlich an ihm. Die Arbeiter mussten teilweise in Kohlegruben, teilweise im Wegebau arbeiten. Hans wurde im Straßenbau eingesetzt. Er hatte Glück, Lastwagen fahren zu können und nicht mit Hacke und Schaufel arbeiten zu müssen.

Seine Malariaanfälle häuften sich und am 26. August 1941 wurde bei ihm zusätzlich Ruhr diagnostiziert. Anfang Februar 1943 wurde das Arbeitslager dann von englischen Behörden aufgelöst.

Am 1. April wurde Hans entlassen, um der englischen Armee beizutreten. In der englischen Armee blieb er bis Mai 1946, zuerst in Algerien, später in Italien. Er musste zwar noch als Soldat dienen, war nach der harten Zeit im Arbeitslager nach eigener Aussage aber wieder ein freier Mensch. 1946 kehrte er nach Paris zurück. Dort war er dann als Vertreter für verschiedene französische Firmen tätig, unter anderem auch als Reisevertreter. Doch keiner der Jobs konnte ihn erfüllen und so plante er bald, nach Offenburg zurück zu gehen. Hier wollte er sich eine neue Existenz aufbauen. Ihm gefiel es in Frankreich nicht und er fühlte sich immer mit Offenburg verbunden. Seine letzte Tätigkeit als Vertreter in Frankreich hatte er bei der Firma SDN (Société de Distribution de Nouveautés), die in Frankreich deutschen Schmuck vertrieb.

Nachdem er sich viele Jahre mit einer Rückkehr nach Deutschland beschäftigt hatte und auch jedes Jahr mehrmals Urlaub in Offenburg gemacht hatte, verwirklichte er am 16. April 1958 sein Vorhaben, nach Offenburg überzusiedeln. Aus Frankreich brachte er ein Startkapital von 2000 FF mit. Um sich jedoch ein Geschäft aufzubauen, benötigte er zusätzlich Entschädigungsgeld für die überstandenen Qualen in Frankreich und für die fehlende Ausbildung. Da der Prozess jedoch sehr langwierig und schwierig war, musste er sich sein Geschäft ohne weitere Unterstützung aufbauen. Deshalb mietete er ein Bürozimmer in der Friedrichstraße in Offenburg. Er verkaufte seine Musterkollektion mit Perlenimitaten, die er aus Frankreich mitbrachte und Schmuckwaren von deutschen Firmen, insbesondere aus Pforzheim. Seine Mittel waren sehr gering und deshalb musste er stark haushalten. Am 1. Oktober 1959 musste er sein Geschäft jedoch wieder abmelden, da es nicht florierte und er sogar Verluste machte. Obwohl er den Entschluss gefasst hatte, nicht wieder nach Frankreich zurückzukehren, könne er in Deutschland nicht Fuß fassen, ging er wieder nach Frankreich zurück, da ihm eine Festanstellung bei Automobil Renault angeboten wurde. Sein Traum war es jedoch, wenigstens seinen Lebensabend in seiner Heimatstadt verbringen zu können. Dieser Traum erfüllte sich leider nie für ihn. Sein weiterer Lebensweg ist nicht bekannt.

Kristin Weber

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), 2010/11