Die „Schwarzwälder Blutwoche“ in Offenburg ereignete sich vor 75 Jahren. Vier Frauen der Widerstandsorganisation „Reseau Alliance“ wurden im Bohlsbacher Wald ermordet. Weiterlesen: BZ_27.11.2019_Gedenken und baden online-27.11.2019

Die „Schwarzwälder Blutwoche“ in Offenburg ereignete sich vor 75 Jahren. Vier Frauen der Widerstandsorganisation „Reseau Alliance“ wurden im Bohlsbacher Wald ermordet. Weiterlesen: BZ_27.11.2019_Gedenken und baden online-27.11.2019

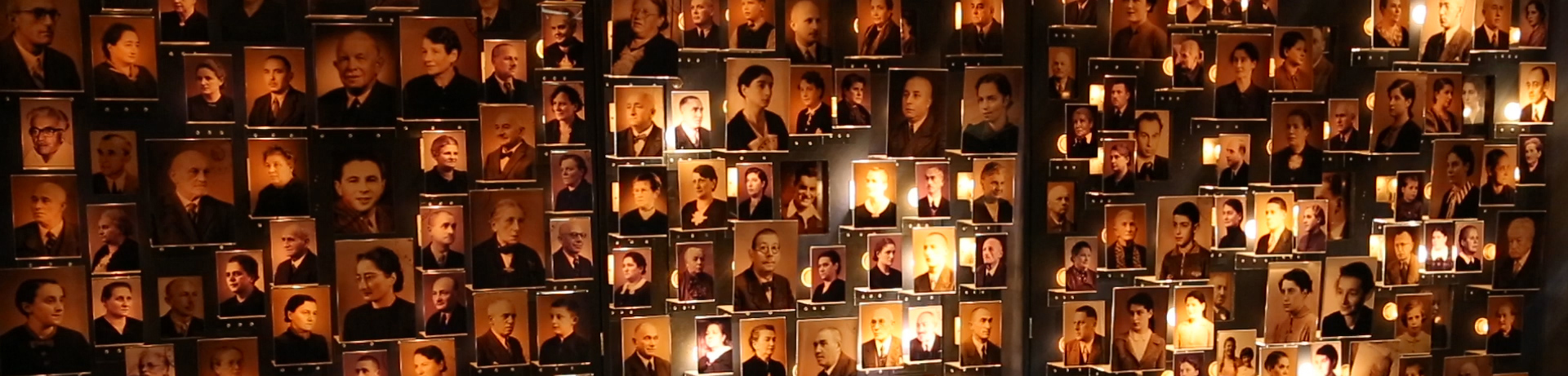

Für die erschossenen französischen Resistance-Kampferinnen Henriette Amable, Lucienne Barnet, Marie-Therese Mengel und Simone Pauchard

Die vier Französinnen Henriette Amable, Lucienne Barnet, Marie-Thérèse Mengel und Simone Pauchard gehörten dem „Réseau Alliance“, einer etwa 3000 Mitglieder umfassenden französischen Widerstandsgruppe an, die sich gegen die Besatzung durch Nazi-Deutschland wehrte. Sie auskundschafteten geheime Rüstungsfabriken und pflegten Kontakte zu den Alliierten. Im Herbst 1943 wurden die vier Frauen von der Gestapo verhaftet und in verschiedene französische Gefängnisse gebracht. Nach einigen Zwischenstationen kamen sie ins Offenburger Gefängnis. Am 27. November holten der berüchtigte SS-Obersturmführer Gehrum und seine Schergen die Frauen aus dem Gefängnis und transportierten sie in den Wald. Ohne Gerichtsverfahren wurden sie am Straßenrand durch Genickschuss umgebracht und verscharrt.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen von „Terror, Widerstand, Befreiung. 75 Jahre dem Kriegsende entgegen 1944/45“: 75Jahre_Kriegsende_Web

Mittwoch, 27. November 2019, 11 Uhr

Veranstalter: Ortsverwaltung Bohlsbach, Kulturförderverein Bohlsbach

Veranstaltungsort: Beim Wanderparkplatz zwischen Rammersweier und Durbach

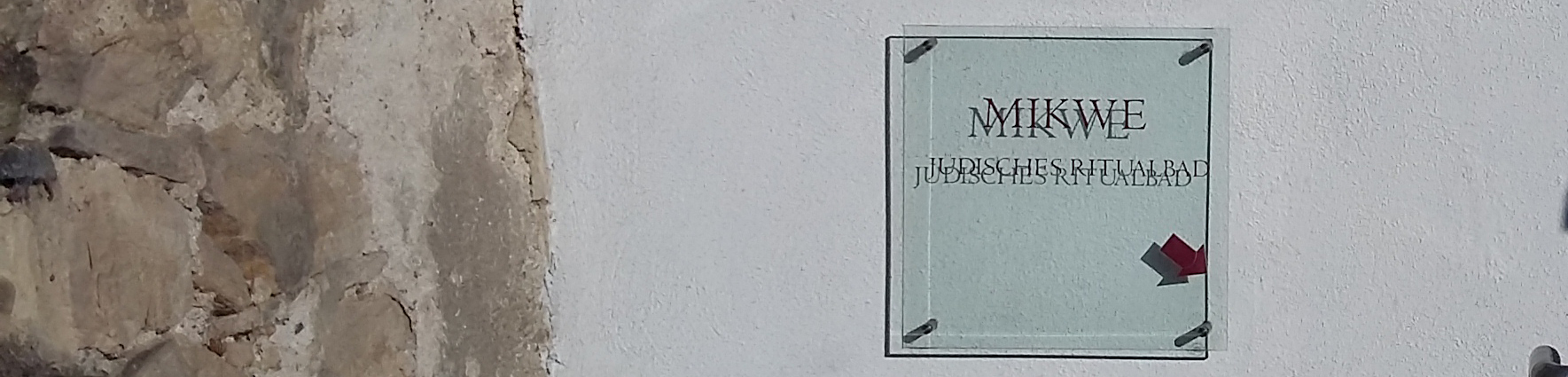

Der Verein für Jüdische Geschichte und Kultur freut sich über ein Besucherplus im Museum.

Die Zahl der erwachsenen Besucher des jüdischen Museums ist 2018 um 33 Prozent gestiegen. Kinder und Jugendliche wurden dagegen etwas weniger gezählt. Insgesamt besuchten knapp 3000 Interessierte, zehn Prozent mehr, die vom Verein für jüdische Geschichte und Kultur ehrenamtlich betriebene Gedenk- und Bildungsstätte. Weiterlesen in der Badischen Zeitung

Zum Thementag „Musik und Judnetum“ lädt der Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen e.V. in in Kooperation mit Jüdische Gemeinde Emmendingen K.d.ö.R. ein: Thementag Musik und Judentum in Emmendingen 17.11.19

14.00 Uhr

Führung durch die Wechselausstellung „Der Tempel in Jerusalem – das zerstörte Heiligtum der Juden“

mit Monika Rachel Raija Miklis, Kuratorin Jüdisches Museum Emmendingen

Ort: Jüdisches Museum Emmendingen, Schloßplatz 7, Emmendingen

15.00 Uhr

Einblick in die Arbeit eines Kantors (Liturgie)

Workshop mit Elija Schwarz, Kantor im Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen K.d.ö.R.

Ort: Teschemacher-Saal im Simon-Veit-Haus am Schloßplatz in Emmendingen

17.00 Uhr

Diskussionsrunde „Was ist jüdische Musik“

Moderation: David Franz

Ort: Ehemalige Musikschule Emmendingen in der Aula der Karl-Friedrich-Schule, Karl-Friedrich-Straße 22, Emmendingen

Mit: Cornelia Anuschek-Pellegrini (Emmendingen), Dana Bostedt (Freiburg), Lucas Fels (Freiburg/London), Gilead Mishory (Freiburg), Monika Rachel Raija Miklis (Emmendingen), Myri Turkenich (Freiburg) und mit einer Uraufführung

19.00 Uhr

Konzert – ein musikalisches Potpourri

Mit: Yael Birger (Querflöte), Dana Bostedt (Violine), Lucas Fels (Cello) UA, Gilead Mishory (Piano), Igor Murye (Klarinette), Eli Navon (Violine), Tuvia Navon (Piano), Myri Turkenich (Querflöte)

Sonntag, 17. November 2019, ab 14 Uhr

Veranstalter: Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen e.V. in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Emmendingen K.d.ö.R.

mit freundlicher Unterstützung durch den Fachbereich Kultur der Stadt Emmendingen

Eintritt frei, Spenden erbeten

Am Themenabend „Vision Demokratie“ wurden sechs Kurzfilme der Jungen Theaterakademie gezeigt: Die Beiträge sind innerhalb des Projekts Baukasten Demokratie entstanden und wurden nun im Salmen gezeigt. Sie sollen einmal die filmische Jugendbibliothek bereichern, die in der Erinnerungsstatte Salmen eingerichtet wird, sagte Kulturchefin Lötsch. Weiterlesen: OT_15.11.19_Baukasten Demokratie

Geschichte und Gegenwart. In den gemeinsamen Entstehungsprozess können sie ihre eigenen Erfahrungen, Gedanken und Visionen einbringen und ihnen einen kreativen, künstlerischen Ausdruck geben. So entsteht nach und nach ein partizipatives Kulturarchiv von Jugendlichen über unser kollektives Gedächtnis und über die Grundlagen unseres Zusammenlebens.

Diese Idee steht hinter dem Projekt Baukasten Demokratie der Jungen Theaterakademie, das die Stadt Offenburg in Kooperation zwischen der VHS Offenburg und Offenburger Schulen seit dem Schuljahr 2018/19 anbietet.

An diesem Filmabend werden sechs Kurzfilme präsentiert, die Schulklassen des Grimmelshausen-Gymnasiums und der Erich-Kästner-Realschule gedreht haben. Das thematische Spektrum reicht von den 13 Forderungen des Volkes in Baden über ein demokratisches Experiment am Gengenbacher Höllhof mit ehemaligen Nazis bis hin zur alltäglichen Erfahrung von Sexismus… vision-demokratie_flyer

Mittwoch, 13. November um 19 Uhr

Salmen | Offenburg | lange Str. 52

Reservierung möglich unter:

Veranstalter: Junge Theaterakademie Offenburg

120 Stolpersteine hat der Künstler Gunter Demnig zur Erinnerung an die NS-Opfer seit 2004 in Offenburg verlegt. Die Stolperstein-Putzaktion soll klarmachen, dass die Opfer der Nazi-Herrschaft nicht vergessen sind und daran erinnern, dass sich diese schrecklichen Ereignisse nicht wiederholen dürfen. Es ist ein Plädoyer für eine freie, soziale und solidarische Gesellschaft, in der jeder und jede so akzeptiert wird, wie er und sie ist.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen von „Terror, Widerstand, Befreiung. 75 Jahre dem Kriegsende entgegen 1944/45“: 75Jahre_Kriegsende_Web

Montag, 11. November 2019, 12 Uhr

Veranstalter & Foto: „Aufstehen gegen Rassismus“

Treffpunkt: Offenburg, Salmen, Lange Straße 52

Was ist jüdische Musik? Dieser Frage widmet sich der Thementag, den der Emmendinger Verein für jüdische Geschichte und Kultur am 17. November veranstaltet.Weiterlesen: Badische Zeitung 8.11.2019 & RegioTrends 5.11.2019

Programm des Thementages: Thementag Musik und Judentum in Emmendingen 17.11.19

Ein Recherchestück von Futur II Konjunktiv in Kooperation mit HochX – Theater & Live Art München sowie dem Fritz Bauer Institut

Mit Alexandra Finder, Friedericke Miller, Johannes Suhm | Recherche, Text, Regie: Matthias Naumann, Johannes Wenzel.

Sonntag, 10. November 2019, 11 Uhr

Anmeldung für den 10. November: bis 4. November unter oder Tel. 0781 82 22 98

Montag, 11. November 2019, 10 Uhr

Anmeldung für die Schulveranstaltung am 11. November: oder Tel. 0781 82 22 64

Veranstalter: Arbeitskreis 9. November und Fachbereich Kultur der Stadt OffenburgSonntag, Offenburg, Salmen, Lange Straße 52

Eintritt frei

Unter dem Motto: „Musikalische Raritäten zum Thema Verfolgung – Widerstand – Exil“ hat im September 2018 im Blauen Haus Breisach die Reihe „Jour fixe musical“ begonnen, bei der in erster Linie von den Nazis verfemte Komponisten und Interpreten zu Worte kommen. Die Programmfolgen widmen sich aber ebenso Werken von Komponisten, die Widerstand geleistet haben oder von Künstlern, die in anderem geschichtlichen Zusammenhang verfolgt wurden oder ins Exil gehen mussten. Jour fixe musical 13 findet unter dem Thema „Geliebt und verboten – Russische Futuristen“ statt:

Alexander Vassiliev Rezitation

Mitglieder des SWR Symphonie Orchesters

Texte von Velimir Chlebnikow, Wladimir Majakowski und Alexej Kručonych, russisch und in deutschen Übersetzungen von Paul Celan u. Oskar Pastior

Musik von Jefim Golyscheff (Streichtrio) und Artur Lourié (Formes en l’air) sowie historische Aufnahmen: Alexander Skrjabin spielt eigene Werke; Original Tondokumente von Velimir Chlebnikow, Wladimir Majakowski und Alexej Kručonych )

Wir zeigen bildkünstlerische Arbeiten von Jefim Golyscheff und Kazimir Malevič

Weitere Veranstaltungen in dieser Reihe: Plakat_November 2019_KonzertreiheA3 (150dpi) & Veranstaltungsübersicht Breisach 2019-20

Sonntag, 10. November 2019, 18 Uhr

Breisach, Blaues Haus

Eintritt frei