Auch an den letzten beiden Kriegstagen hat es in Lahr Opfer gegeben. Am 17. April 1945 tötete eine SS-Truppe drei deutsche Volkssturmmänner im Friesenheimer Wald. Weiterlesen: lahrer-zeitung-17-04-2020 (3)

Auch an den letzten beiden Kriegstagen hat es in Lahr Opfer gegeben. Am 17. April 1945 tötete eine SS-Truppe drei deutsche Volkssturmmänner im Friesenheimer Wald. Weiterlesen: lahrer-zeitung-17-04-2020 (3)

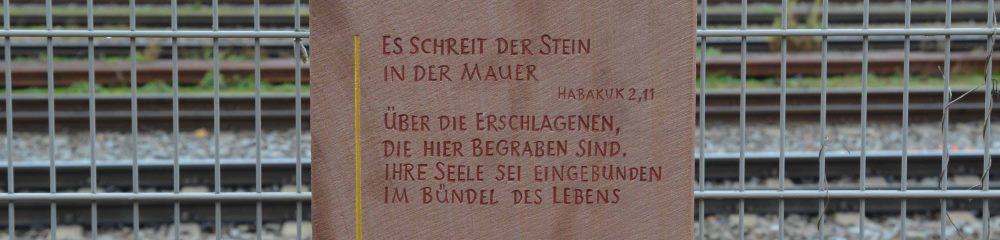

Zahlreiche Häftlinge der Haslacher Lager sind vor 75 Jahren in den letzten Tagen und sogar noch Stunden vor dem Einmarsch der französischen Armee im April 1945 gestorben. Zur Erinnerung an die 223 Deportierten, die in Haslach ihr Leben verloren, wurde an der KZ-Gedenkstätte ein Kranz niedergelegt. Weiterlesen: lahrer-zeitung-16-04-2020 (1)

Wegen der Corona-Pandemie auf den 6. September, 19 Uhr verschoben

Von freien Improvisationen bis hin zu traditionellen Interpretationen jiddischer Musik –faszinierend und facettenreich spannen KLEZMERS TECHTER einen Bogen von unbändiger Lebensfreude bis hin zu wehmutiger Sehnsucht. Die drei Musikerinnen traten auf Einladung von Giora Feidman mehrfach in Israel auf, mit überwältigendem Erfolg. Ihre Musik wirkt wie eine ständige Aufforderung, das Leben trotz aller Hindernisse zu lieben und zu feiern. In ihrem neuen Programm “der Pojaz tanzt” vereinen sich künstlerische Power, temperamentvolle Spiel – und Experimentierfreude mit musikalischer Tiefe und Innigkeit. Gabriela Kaufmann, Klarinette und Bassklarinette / Almut Schwab, Akkordeon, Flöten und Hackbrett / Nina Hacker, Kontrabass / Miriam Ast, Gesang.

ursprünglich: Sonntag 19. April 2020, 17 Uhr

Ehemalige Synagoge Kippenheim, Poststraße 17

Eintritt frei, Spenden erbeten

Vor 75 Jahren endete der zweite Weltkrieg. Eine Serie des Offenburger Tageblattes beleuchtet in Zusammenarbeit mit dem Museum im Ritterhaus und dem Stadtarchiv die Auswirkungen der Schreckenszeit auf Offenburg.

Im ersten Beitrag bewertet der künftige Museumsleiter Dr. Wolfgang Reinbold, wie „braun“ Offenburg im Dritten Reich war, welche Kriegsschäden die Stadt erleiden musste und welche Lehren es zu ziehen gilt. Weiterlesen: BZ_15.4.2020_Ende 2. WK in OG-1

Am 12. April 1945, kurz vor dem Ende des zweiten Weltkrieges, begann am Vormittag ein grausames Verbrechen an 41 Häftlingen des Offenburger Außenlagers Flossenbürg in der früheren Artilleriekaserne in der Prinz-Eugen-Straße.

Corona-bedingt musste die öffentliche Gedenkfeier abgesagt werden, weshalb nur ein stilles Gedenken im kleinsten Kreis abgehalten wurde. Weiterlesen: BZ_15.4.2020_Ende 2. WK in OG-1 und OT_15.4.2020_Erinnerung an Massaker

Eines der schlimmsten Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs in Offenburg jährt sich am morgigen 12. April zum 75. Mal. Kurz vor Kriegsende wurden mehr als 40 jüdische Zwangsarbeiter ermordet. Was damals geschehen ist – und wie heute der Gräueltaten gedacht wird. Weiterlesen: OT_11.4.2020_Offenburg

Wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt.

Unter dem Motto: „Musikalische Raritäten zum Thema Verfolgung – Widerstand – Exil“ hat im September 2018 im Blauen Haus Breisach die Reihe „Jour fixe musical“ begonnen, bei der in erster Linie von den Nazis verfemte Komponisten und Interpreten zu Worte kommen. Die Programmfolgen widmen sich aber ebenso Werken von Komponisten, die Widerstand geleistet haben, so zum Beispiel von Adolf Busch, oder von Künstlern, die in anderem geschichtlichen Zusammenhang verfolgt wurden oder ins Exil gehen mussten:

Suyoen Kim Violine | Béla Bartók Sonate für Violine solo

(sowie vom Tonband – Historische Aufnahme: Josef Szigeti und Béla Bartók spielen die Sonate von Debussy) sowie Lesung: Ephraim Kishon Als Jude im stalinistischen Ungarn der 50er Jahre

Sonntag, 12. April 2020, 18 (bis ca.19) Uhr

Breisach, Blaues Haus

Eintritt frei

Gang durch die Ausstellung

Auschwitz ist ein vielfach ausgeleuchteter Ort, seit Jahrzehnten erforscht, von Millionen Besuchern jedes Jahr besichtigt. Trotzdem existiert im unmittelbaren Umfeld des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau eine fast unbekannte Spähre: die Lebenswelt von Menschen, die aufgrund historischer und biografischer Fügung zu Nachbarn dieser Schreckensorte geworden sind. In Auschwitz fielen mehr als 1,1 Millionen Menschen den Nationalsozialisten zum Opfer. Die meisten waren Juden aus Deutschland und anderen Ländern Europas. Es gab aber auch viele andere Opfergruppen – so etwa Sinti und Roma, nichtjüdische Polen, sowjetische Kriegsgefangene.

Die Ausstellung ist eine Kooperation der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg mit dem Freundeskreis Ehemalige Synagoge und der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten Baden-Württemberg. Flyer zur Ausstellung: SulzburgAuschwitzAusstellung300

Sonntag, 19. April 2020, 17 Uhr

Ehemalige Synagoge Sulzburg

mit Nikolaus Cybinski und Jost Grosspietsch

Wegen der Corona-Pandemie abgesagt

Die Stuttgarter Fotografen Kai Loges und Andreas Langen (die arge lola) haben die Nachbarschaften der ehemaligen Lager intensiv bereist, mit Unterstützung eines Stipendiums des Kulturwerks der VG Bild-Kunst. Ihre Erkundungen , die sie mehrfach nach Oswiecim (Auschwitz) und Brzezinka (Birkenau) führten, konzentrieren sich auf das unmittelbare Umfeld der ehemaligen Hauptlager Auschwitz I – III: das Stammlager, das Vernichtungslager Birkenau und das Arbeitslager Monowice/Buna- IG Farben.

Die Bilder und Texte von Loges und Langen sind eine Reflektion über den historischen Ort Auschwitz und die weiterreichenden Fragen, die er aufwirft: Wie leben Menschen im Schatten einer einstigen Mordstätte? Wie gestaltet sich das Zusammenleben angesichts historischer Traumata? Wie verhalten sich individuelles und kollektives Gedächtnis zueinander? Die Dokumentation der Fotografen beschreibt Menschen und Biografien in einer Umgebung, die von extremer Gewaltgeschichte gekennzeichnet ist. Diese Annäherung, gebündelt in der Ausstellung „Nebenan“, läuft auf die Frage zu: Was ist das, der Geist des Ortes, bzw. gibt es ihn überhaupt?

Die Ausstellung ist eine Kooperation der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg mit dem Freundeskreis Ehemalige Synagoge und der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten Baden-Württemberg. Flyer zur Ausstellung: SulzburgAuschwitzAusstellung300

Sonntag, 26. April 2020, 17 Uhr (ursprünglich So., 29.3.2020)

Ehemalige Synagoge Sulzburg

mit Kai Loges und Andreas Langen

Abgesagt, wegen der aktuellen Corona-Situation.

Gegen das Vergessen zu arbeiten wird umso wichtiger, da es bald keine lebenden Zeitzeugen und Zeitzeuginnen mehr gibt, die von Naziterror und Kriegsende berichten können. Es braucht andere Formen und Formate der Vermittlungs- und Erinnerungskultur, die z.B. im neuen Freiburger NS-Informations- und Dokumentationszentrum zu sehen sein sollen. Dabei soll historisch-politische Bildung nicht nur über die Vergangenheit aufklären, sondern auch zur aktiven Auseinandersetzung mit gegenwärtigen und zukünftigen politischen Entwicklungen anregen. Dazu will diese vierteilige Veranstaltungsreihe einen Beitrag liefern.

Weitere Veranstaltungen in dieser Reihe: flyer_reihe_75_kriegsende_neu

Mittwoch, 22. April 2020, 20 Uhr ct

Mit Prof.’in Dr. Mirjam Zadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München

Moderation: Georg Bruder, Kommunikationswissenschaftler, Journalist, SWR Aktuell, Stuttgart

Hörsaal 1010, Albert-Ludwigs-Universität, Kollegiengebäude I, Platz der Universität 3, Freiburg

Veranstalter: Landeszentrale für politische Bildung Ba-Wü

Kooperationspartner: Colloqium Politicum, Verbund Gedenkstätten südlicher Oberrhein, Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen in Ba-Wü

Eintritt frei