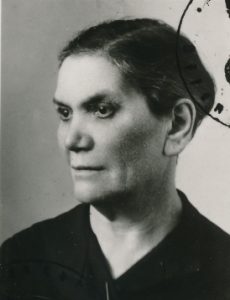

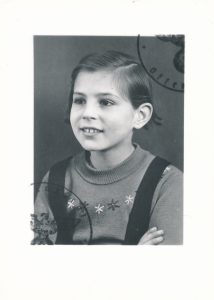

Myriam Ruth wurde am 16. Januar 1929 in Offenburg geboren. Sie war die zweitälteste Tochter des Kaufmannes Eduard Cohn. Ihre Mutter Sylvia, geborene Oberbrunner, war offiziell zwar „nur“ Hausfrau, im Grunde aber Schriftstellerin. Myriam war immer sehr stolz auf ihre Mutter.

Myriam Ruth wurde am 16. Januar 1929 in Offenburg geboren. Sie war die zweitälteste Tochter des Kaufmannes Eduard Cohn. Ihre Mutter Sylvia, geborene Oberbrunner, war offiziell zwar „nur“ Hausfrau, im Grunde aber Schriftstellerin. Myriam war immer sehr stolz auf ihre Mutter.

Ihr Vater wurde nach der Reichspogromnacht im November 1938 im KZ Dachau eingesperrt, wo ihm „nahegelegt“ wurde, sofort nach seiner Entlassung seine Emigration in die Wege zu leiten. Im Mai 1939 gelang es ihm nach England zu emigrieren, wo er sich bemühte, seine Familie nachzuholen bzw eine Ausreise nach Palästina zu realisieren. Mit Kriegsbeginn im September 1939 waren alle Pläne zum Scheitern verurteilt.

Myriam war gerade mal elf Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern Esther und Eva nach München zog. Ihre älteste Schwester Esther, die seit ihrem vierten Lebensjahr an Kinderlähmung litt, lebte dort von nun an in einem Kinderheim, während Myriam und Eva eine jüdische Schule besuchten. Als im März 1940 Myriam mit Eva und ihrer Mutter zurück nach Offenburg zog, blieb Esther in München. In ihrer Heimatstadt hatte sich inzwischen einiges geändert: Beide Mädchen mussten nun in Freiburg eine jüdische Schule besuchen, weil jüdischen Schülern und Schülerinnen nicht länger gestattet wurde, in öffentlichen Einrichtungen zu lernen.

Am 22.10.1940, als alle pfälzischen und badischen Juden nach Gurs deportiert wurden, war die übrig gebliebene Familie Cohn ebenfalls dabei. In dem Lager lebte sie in überfüllten Frauenbaracken. Nachdem die Ruhr 1050 Tote forderte, wurden ab 1941 immer mehr Inhaftierte in andere Lager in Frankreich transportiert. Myriam und ihre kleine Schwester kamen in das Kinderheim Masgelier, was ihnen ermöglichte, wieder zur Schule zu gehen. Da Myriam und Eva unter 14 Jahren waren, konnte ihre Mutter mit Hilfe der OSE die beiden Mädchen in die Schweiz retten. Der illegale Grenzübertritt erfolgte in der Nacht. Sylvia Cohn hingegen wurde nach Auschwitz deportiert und dort am 30. September 1942 ermordet.

Nach einem dreiwöchigen Aufenthalt in einem Quarantäne-Lager wurden Myriam und Eva in ein Kinderheim unter der Leitung von Lilly Volkart nach Ascona geschickt. Mit ihrem Vater unterhielten die Mädchen einen regen Briefwechsel. Vor allem Myriam hatte viel Kontakt, da sie mit ihm über ihre schulische Weiterbildung oder berufliche Perspektive ausführlich diskutierte. Als ihr Vater sie und Eva zur Ausreise drängte, hatte Myriam ihre Ausbildung in der Schweiz noch nicht beendet. Ihrer Meinung nach hatte ihr Vater nie etwas zur Rettung der Mutter oder ihrer Schwester Esther beigetragen, die in Auschwitz ebenfalls den Gastod starb.

Im Oktober 1945 reiste Myriam zusammen mit Eva nach London, wo beide den Vater nach sechs Jahren das erste Mal wiedersahen. Für Myriam begann erneut eine Zeit des Lernens. Mit schnell erworbenen Englischkenntnissen war es ihr möglich, eine Stelle in einem Reisebüro anzunehmen.

1955 lernte sie in England ihren Mann kennen und wanderte mit ihm nach Amerika aus. In New York lebten sie zunächst in einem ärmeren Viertel an der Lower East Side. Nach der Geburt des zweiten Kindes zog die Familie um. Myriam traf dabei auf eine Bekannte, die sie aus den Kinderheimen Masgelier und Ascona kannte, welche ihr von einer Gruppe deutscher Juden im New Yorker Stadtviertel Washington Heights berichtete.

Als Myriams Kinder noch klein waren, ließ sie sich von ihrem Mann scheiden. Um ihre schrecklichen Erlebnisse in Deutschland und Frankreich hinter sich zu lassen, brachte sie ihren Kindern nie Deutsch bei. Mit ihren Freunden, die fast alle deutsche Juden waren, sprach sie hingegen die Muttersprache. Sobald sie etwas im Fernsehen sah, welches mit Deutschland verbunden war, gab sie als Kommentar bloß „those bloody Germans“ von sich. Selbst Jahre später war es ihr nicht möglich, über ihre Vergangenheit, vor allem über ihre Mutter, zu sprechen. Sie empfand sich als mitschuldig an ihrem Tod, hatte sie doch versehentlich den falschen, d.h. den Koffer ihrer Mutter mit in die Schweiz genommen, einen Koffer, der mit Asthma- und Herzmedikamenten gefüllt war. Für sie war dies ein traumatisches Ereignis, das ihr ganzes Leben prägte. All‘ die Jahrelang hielt sie Kontakt mit ihrer Schwester Eva, der Kontakt zu ihrem Vater blieb jedoch eher gering.

Im Alter von 45 Jahren wurde bei Myriam Leukämie diagnostiziert. In der Zeit nach der Diagnose verlor sie immer mehr den Glauben an Gott, denn sie konnte sich nicht damit abfinden, dass sie den Holocaust überstanden hatte, aber plötzlich an Krebs erkrankt war. Myriam Ruth Beresford starb am 7. Oktober 1974

Lara Schmitt, Oken-Gymnasium J1c

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), 2019-20