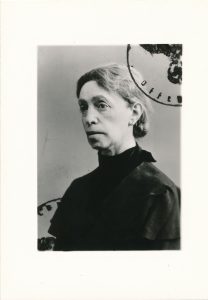

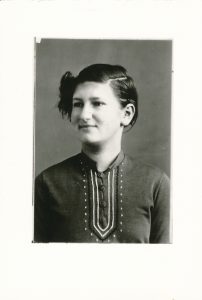

Der spätere Offenburger Viehhändler Gustav Julius Levi wurde am 2. März 1886 in Altdorf in Baden geboren, seine Frau Flora, eine geborene Baum, am 20. August 1898 in Nonnenweier bei Lahr. Die beiden heirateten am 26. Mai 1921.

In den Adressbüchern von Offenburg tauchen Flora und Gustav Levi ein erstes Mal am 7.November 1922 auf. Laut Aussage Floras und ihrer Schwester war die Familie gut betucht, da sie schon in den 1930er Jahren ein Automobil besaßen. In der Zellerstraße 6 besaßen die Levis eine 5-Zimmer-Wohnung. Sie hatten ein Hausmädchen.

Bei dem Haus in der Zellerstraße handelte es sich nach 1939 um ein sogenanntes Judenhaus. In derartigen Einrichtungen sollten Juden „konzentriert“ werden, da ihren „arischen“ Mitbürgern von Staats wegen nicht zugemutet werden sollte, mit ihnen unter einem Dach zu leben. Darüber hinaus konnten die Juden durch die Ghettoisierung aus der Gesellschaft ausgegrenzt und besser überwacht werden.

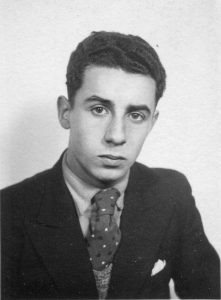

Am 7. November 1925 kam ihr Sohn Walter zur Welt. Den beiden Levis muss recht schnell nach der Machtübertragung an die Nazis klar geworden sein, dass für sie ein weiteres Verbleiben in Deutschland nicht möglich sein würde. Die Geschäfte des Viehhändlers liefen immer schlechter und es war nur eine Frage der Zeit, wann ihnen das Geld ausgehen würde. Tatsächlich musste er zum 1. Januar 1937 sein Geschäft aufgeben, doch gelang es der Familie im März 1938, über Holland in die USA auszuwandern.

In New York, ihrer neuen Heimat, besuchte ihr Sohn die High School und kehrte, während er ab 1944 seinen Wehrdienst unter General Patton als GI ableistete, nach Deutschland zurück. Vater Gustav Julius brachte die Familie in den USA als Hausierer und Packer mühsam über die Runden, war schließlich ab 1946 nicht mehr arbeitsfähig und verstarb 1948 an einem Nervenleiden. Ob seine Krankheit als Spätfolge der Nazi-Verfolgung anzusehen ist, lässt sich leider nicht mehr ermitteln.

Flora und ihr Sohn beantragten nach dem Krieg Entschädigungszahlungen für den Ausbildungsschaden, den der Sohn erlitten hatte und für die Beschränkung des Betriebes, den der Ehemann geführt hatte. Nur für den letztgenannten Schaden erhielt Flora Levi eine Einmalzahlung. Wann sie gestorben ist, entzieht sich leider unserer Kenntnis. Von ihrem Sohn wissen wir, dass er als internationaler Kaufmann unter anderem in Italien, Japan und Mexico tätig war. Er starb am 15. Juli 2013.

Jana Schwab

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), 2017/18