Im Zentrum des Konzertes von Tonart „„םיכלמ – Könige“ steht der Komponist Salomone Rossi Hebreo aus Mantua, Hohelied-Vertonungen von Palestrina, Morley, Lechner u.a., Psalmen in hebräischer Sprache von Rossi und von Avi Faintoch, einem modernen israelischen Komponisten. Dazu liturgische Texte der Synagoge, ein paar jiddische Lieder aus dem Schtetl, polyphone Musik der Renaissance und des Frühbarocks. Der Titel des Konzertes „םיכלמ – Könige“ nimmt Bezug auf die beiden Haupt-Textlieferanten des Chores: König David, der Verfasser der Psalmen und sein Sohn König Salomo, der Dichter des Hohelieds.

Sonntag, 8. Sept. 2019, 17.00 Uhr

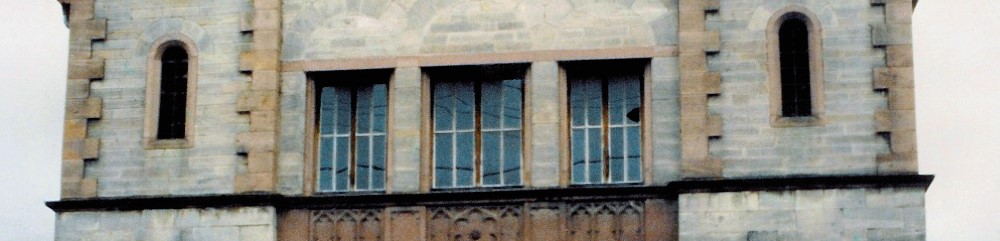

Ehemalige Synagoge Kippenheim, Poststraße 17

Eintritt frei, Spenden erbeten