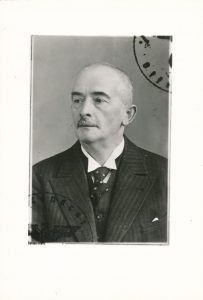

Theodor Hammel wurde am 26.11.1904 in Freistett geboren. Er war der Sohn von Leopold Hammel und Sophie Fried. Leopold Hammel wurde am 9.10.1851 in Freistett geboren und war dort Viehhändler. Er war in erster Ehe mit Emilie Hammel, geb. Bloch, verheiratet. Aus der Ehe stammen die vier Kinder Julius (* 19.6.1888, † unbekannt, vermutlich 1943 in Auschwitz), Elsa (* 10.8.1889, † 1942 in Auschwitz), Sally (* 16.6.1893, emigrierte nach Argentinien) und Dora (*20.2.1896, † unbekannt). Die Mutter, Emilie Hammel, verstarb 1901.

Theodor Hammel wurde am 26.11.1904 in Freistett geboren. Er war der Sohn von Leopold Hammel und Sophie Fried. Leopold Hammel wurde am 9.10.1851 in Freistett geboren und war dort Viehhändler. Er war in erster Ehe mit Emilie Hammel, geb. Bloch, verheiratet. Aus der Ehe stammen die vier Kinder Julius (* 19.6.1888, † unbekannt, vermutlich 1943 in Auschwitz), Elsa (* 10.8.1889, † 1942 in Auschwitz), Sally (* 16.6.1893, emigrierte nach Argentinien) und Dora (*20.2.1896, † unbekannt). Die Mutter, Emilie Hammel, verstarb 1901.

Leopold heiratete nach dem Tod seiner ersten Frau Sophie Fried (* um 1875). Sie hatten zwei Kinder: Theodor und Berthold Hammel (*4.4.1907, emigrierte in die USA). Sophie starb im Alter von 33 Jahren am 8.5.1908. Sie war die Tochter des Kaufmanns Hirsch Fried und seiner Frau Jette, geb. Gideon, aus Jöhlingen.

Leopold und seine Familie besaßen die badische Staatsangehörigkeit und waren Mitglieder der Israelitischen Gemeinde Neufreistett. Am 20.09.1894 wurde Leopold zum Rechner der Israelitischen Gemeinde ernannt. Das ist vergleichbar mit dem heutigen Beruf des Sekretärs.

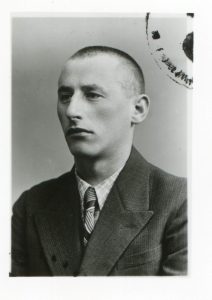

Theodor Hammel und sein Bruder Berthold besuchten die Schule, ab 1915 wurde für beide Schulgeld bezahlt, 1918 nur noch für Theodor. Er machte nach seiner Schulzeit eine Ausbildung zum Kaufmann und blieb ledig.

Am 17.9.1929 zog Theodor zu seinem Bruder Julius und dessen Frau Irma Hammel nach Offenburg in die Gaswerkstraße 17. Er arbeitete als Knecht bei Julius, der dort 1921 die Erlaubnis zum gewerblichen Viehhandel erhalten hatte.

Am 12.1.1939 gab es einen Eintrag in den Akten mit den „Anträgen der Juden um Eintragung der zusätzlichen Vornamen“, in dem Theodor den zweiten Vornamen „Israel“ und seine Schwester Dora „Sara“ angab. Sie mussten das tun, da am 17.8.1938 eine Verordnung veröffentlicht wurde, die vorsah, dass aufgrund der schnelleren Identifizierung als Juden alle weiblichen Juden „Sara“ und alle männlichen Juden „Israel“ als zweiten Vornamen annehmen mussten. Später mussten dann alle Juden ab sechs Jahren einen gelben, handtellergroßen „Judenstern“ an der linken Seite des Oberteils befestigen, auf dem in schwarzen Buchstaben „Jude“ stand.

Am 1.10.1939 zog Theodor nach Garzau bei Berlin, ein halbes Jahr später wechselte er wieder den Wohnort und lebte erneut in Offenburg bei seinem Bruder. Im August 1940 ging es für ihn wieder zurück nach Berlin. Durch seinen Umzug nach Berlin entging er der Deportation der badischen Juden nach Gurs. Wenige Jahre später, im März 1943, wurde er jedoch von Garzau nach Auschwitz deportiert und dort noch im selben Jahr für tot erklärt.

Pia Spengler

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), Februar 2011