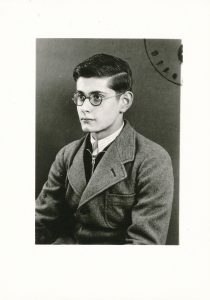

Stefan Weil wurde am 17. Dezember 1923 in Offenburg geboren; er war Einzelkind. Sein Vater betrieb ein Spielwarengeschäft, das er dann nach einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgab. Danach arbeitete er bei der jüdischen Gemeinde als Gemeindediener. Seine Mutter war Hausfrau.

Stefan Weil wurde am 17. Dezember 1923 in Offenburg geboren; er war Einzelkind. Sein Vater betrieb ein Spielwarengeschäft, das er dann nach einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgab. Danach arbeitete er bei der jüdischen Gemeinde als Gemeindediener. Seine Mutter war Hausfrau.

Von 1930 bis 1938 besuchte Stefan Weil die Volksschule, danach wollte er eine Ausbildung zum Elektrotechniker machen. Da dies für ihn als Juden offiziell nicht möglich war, arbeitete er bei der Firma „Elektromotoren R. Scheiermann“ als Hilfsarbeiter. Der Betrieb befand sich in der Reithalle bei der Kaserne. Als die ebenfalls jüdische Unternehmerfamilie Scheiermann Deutschland verlassen musste und den Betrieb an ihren Mitarbeiter Johann Schneider „übergeben“ hatte, entließ dieser Stefan am 21. Juni 1939 aus „rassischen Gründen“.

Der Jugendliche beschloss, nach Frankreich auszuwandern, wo er an der technischen Schule Ecole Violet in Paris eine Ausbildung aufnahm und zwei Klassen besuchte. Als die Deutschen 1941 in Paris einmarschierten, musste er zum zweiten Mal seine Ausbildung unterbrechen und fliehen. Er versteckte sich bei einem Bauern in der südfranzösischen Dordogne, wo er als Landarbeiter half.

Seine Eltern waren am berüchtigten 22. Oktober 1940 von Offenburg nach Gurs deportiert worden. Sein Vater starb dort, doch seiner Mutter gelang es, das Lager zu verlassen. Sie ging zu ihrem Sohn, und 1944 konnten sie gemeinsam nach Spanien entkommen. Noch im gleichen Jahr reisten sie weiter nach Israel. Dort arbeitete Stefan einige Zeit als Landarbeiter in einem Kibbuz und lernte dort 1948 seine Frau Shoshana kennen. 1951 zogen beide zusammen mit Stefans Mutter nach Be’er Sheva, wo er dank seiner technischen Ausbildung in Europa eine Stelle als Ingenieur zur Planung von Wasserleitungen in einem Neubaugebiet erhielt.

1956 stellte er bei der zuständigen Behörde in Freiburg einen Antrag auf Wiedergutmachung und Entschädigung sowie einen zweiten 1960 zur Gewährleistung eines Darlehens über 10.000 DM zur Anschaffung eines Jeeps, um sich beruflich selbständig machen zu können. Beide Anträge wurden positiv beschieden, was damals noch keineswegs selbstverständlich war.

Rund 30 Jahre später besuchte Stefan Weil auf dem Friedhof in Gurs das Grab seines Vaters und nahm dann auch eine Woche später an einer Gedenkveranstaltung in Offenburg teil.

Linus Huber

Gedenkbuch im Salmen (Offenburg), 2015/16

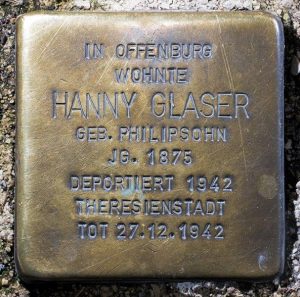

Hanny Glaser kam am 6. Januar 1875 zur Welt. Sie wurde am August 1942 nach Theresienstadt deportiert und starb dort im selben Jahr am 27. Dezember.

Hanny Glaser kam am 6. Januar 1875 zur Welt. Sie wurde am August 1942 nach Theresienstadt deportiert und starb dort im selben Jahr am 27. Dezember.