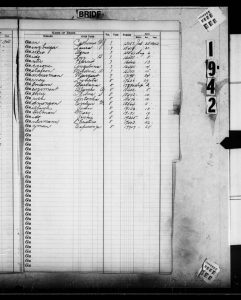

Laura Aul, geborene Günzburger, wurde am 4. Januar 1894 in Emmendingen geboren. Sie war Hausgehilfin und lebte von ihrer Geburt an bis zur Deportation am 22. Oktober 1940 in der Karl-Friedrich-Straße 9 in Emmendingen. Sie emigrierte aus Gurs nach Marseille und Lissabon. Im Januar/ Februar 1942 reiste sie mit der SS Nyassa nach Havanna, die Ankunft in den USA erfolgte am 18. Februar 1942. Sie verstarb im April 1967 in Gleolden, Delaware, Pennsylvania.

Recherche: Dorothea Scherle, Carola Grasse, Monika Rachel Raija Miklis

Eintrag im Gedenkbuch des Vereins für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen

Archivquellen:

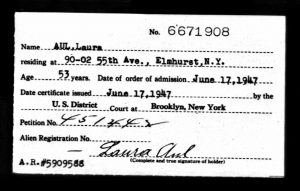

„Verzeichnis der am 22. Oktober 1940 aus Baden ausgewiesenen Juden“ (Emmendingen), erstellt vom „Generalbevollmächtigten für das Jüdische Vermögen in Baden“, Karlsruhe 1940/41; Digitalisat: Badische Landesbibliothek, Karlsruhe: https://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/content/titleinfo/1079922; Meldekarte Stadtarchiv Emmendingen; Kennkarte Stadtarchiv Emmendingen; Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939; My Heritage: New York City Ehelizenz-Index 1908-1972; Ancestry: New York, New York, Index zu Heiratsurkunden, 1908-1910, 1938-1940; Ancestry: Indizes der Einbürgerungsregister der USA, 1794-1995; Ancestry: USA, Sterbeindex der Sozialversicherung, 1935-2014; Find A Grave; Stadtarchiv Emmendingen Liste Gurs; Getippte Liste Stadtarchiv Emmendingen; StaF F 166/3 Nr. 3110 (Israel Günzburger Erbe); StaF F 166/3 Nr. 1236 (Philipp = Israel Günzburger Erbe); StaF F 166/3 Nr. 1299; StaF F 166/3 Nr. 2936 (Richard Günzburger Erbe); StaF F 166/3 Nr. 3110 (Israel Günzburger Erbe); StaF F 166/3 Nr. 5197 (Israel Günzburger Erbe); StaF F 166/3 Nr. 5318 (Israel und Richard Günzburger Erbe); StaF F 166/3 Nr. 6008 (Israel Günzburger Erbe)